Researches

- Researches

- 「旧大谷公会堂」他を保存再生利用するための活動 2013

「旧大谷公会堂」を保存再生利用するための活動 2012

NPO法人 大谷石研究会で進められてきた「旧大谷公会堂」の移築保存については、様々な活動を重ねてきたにもかかわらずその実効性が薄れてきました。

そこで、少し方向性を変えて、現状を保存+再生して活用していく方法を探っていくことにしました。

その具体的な事業として、シンポジウムを開催して、様々な分野の専門家と地域住民や大谷石産業の関係者との話合いの場を設けていくことになりました。

なお、この事業につきましては、「財団法人 建築技術教育普及センター」からの助成を受けることとなり、さらに活性化され充実した開催に向けて進められることとなりました。

財団法人 建築技術教育普及センターには、御礼申し上げるとともに、今後も皆様からのご協力・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

事業目的

1929年に竣工した「旧大谷公会堂」は宇都宮市大谷地区を代表する積石造建築であり、地元住人にとって思い出深いシンボル的公共施設である。地元関係者ならびに宇都宮市の尽力により、2004年に国登録有形文化財に指定されたが、所有している宇都宮市の使用目的は、依然として「倉庫」のままであり、長期間に渡り実質的に利用されることもなく徐々に朽ちていく現状を多くの地元関係者は憂いている。

そこで、「旧大谷公会堂」再生利用を実現すべく、建築家、構造家、学識経験者、石造専門家に加え、まちづくりの専門家などもパネラーに迎えたシンポジウムを開催していくことを主な目的とする。

加えて、現在消費が低迷している大谷石の普及を目指すとともに、大谷地区全体のまちづくりを検討すべく、大谷の現状や可能性を探る見学会や勉強会も開催して、大谷石産業の復興と大谷地区の活性化を図ることも目的とする。

事業(見学会・勉強会)の実施の方針と項目

シンポジウム開催と連動する形で、大谷地区再生計画のための見学会や勉強会も随時実施する。なお、大谷石研究会メンバーの他、前回提案いただいた、宇都宮大学、東海大学の教員・学生に参加を募る。

1) 大谷石産業の実体視察・・採石場の現状

2) 大谷石産業の実体視察・・大谷石利用の可能性

3) 大谷地区の現状視察・・観光地としての問題点

4) 大谷地区の現状視察・・現在放置されている場所の再利用方法

5) 大谷地区の現状視察・・観光目的とした新たな産業(施設)の考察

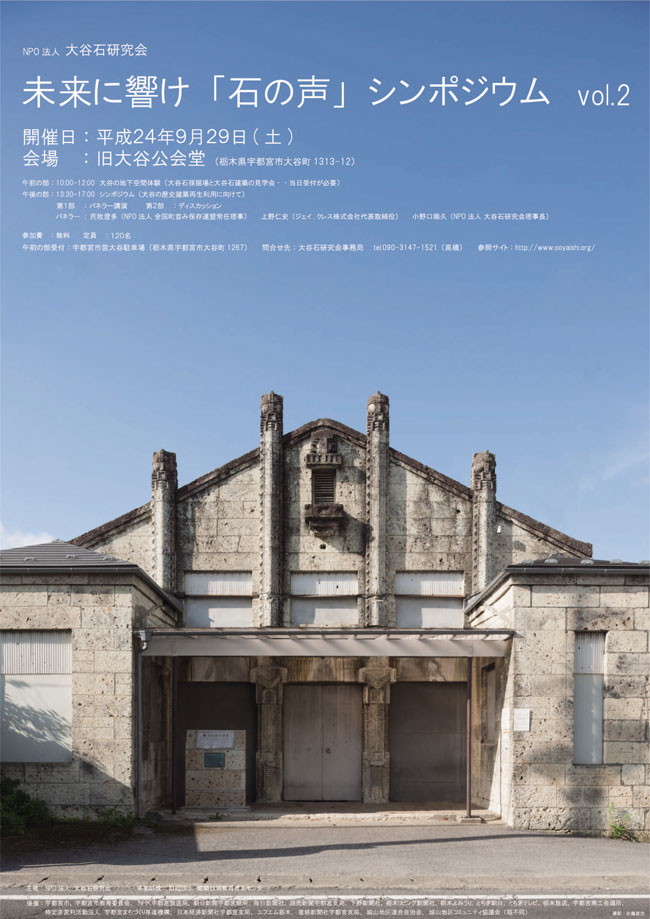

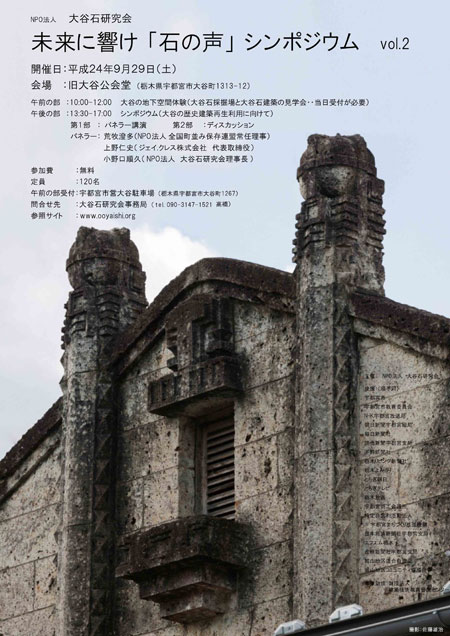

シンポジウム(vol.2) ポスター

内観現況・・全天空撮影:佐藤雄治 2012.08.02

また、建物の使用用途が「倉庫」であるため、登録文化財に登録されてはいるものの「倉庫」として管理されるに過ぎず、 公会堂としての機能を取り戻し再生利用するためには、様々な活動(協議)や手続きを経なければなりません。

そもそも、その可能性があるのか・・

今回のシンポジウムでは、いろいろな角度から話合い、文化的機能の復活に向けてその第1歩を踏み出すことができれば 幸いに思います。

皆様の積極的なご参加を期待しております。

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

10年後もここで話し合われたことを参考にできるよう、その報告書を掲載します。

| 開催日時:平成24年9月29日 13:30-16:30 開催場所:旧大谷公会堂(栃木県宇都宮市大谷町1313-12) 報告者 :NPO法人大谷石研究会専門部会委員 更田邦彦(ふけだ くにひこ) 報告日 :平成24年12月7日 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 1.シンポジウム開催の経緯とその主旨 当大谷石研究会は、創立から昨年(平成23年)で10周年を迎え、大谷石で作られた様々な建築や文化財の周知から始まった活動が、「大谷石百選」の出版によりその成果物として一つに集成し、さらに大谷石の文化的価値とその可能性を広く発信していく活動へと継続・進化している。 また、会の運営も、いくつかの分科会を設立することで参加メンバーも増え、それぞれが活動目標を掲げて動けるような基盤が整備されつつ進められている。 このような経緯を踏まえ、今後10年の目標を新たに掲げるにあたり、会のメンバーのみならず、地域の人々や大谷石産業関係者、さらに行政担当者や様々な専門家の意見を聞き、話し合う機会としてシンポジウムを開催することになった。 そして、昨年(平成23年)の9月24日、10周年記念事業の一つとして「大谷石・過去-現在-未来 ディスカッション」と題したシンポジウムを実施し、盛会のもと一定の成果を遂げることができたが、さらに様々なテーマについて話し合っていくことは、会の発展のために大変有意義なことであるという会の総意により、今後も継続して開催していくこととなった。 今年度(平成24年度)は、「財団法人 建築技術教育普及センター」にて上記主旨による事業助成が承認され、その大いなる後押しにより、より充実した第2回目のシンポジウム+現地見学会を開催するに至り、その後の理事会において、3回目のシンポジウムと見学会も平成25年2月23日に開催することが決定された。 今回(第2回)のシンポジウムは、「大谷の歴史建築再生利用に向けて」と題され、歴史建築再生の活動に関わっているゲストパネラー2名と当会理事長にこれまでの活動を発表していただき、大谷地区の代表的な歴史建築の一つで今回の会場に定めたの「旧大谷公会堂」(平成16年認定 国登録有形文化財)の再生利用について、各パネラーの話をもとに参加いただいた方々とも意見交換しながら、一定の方向性を得ることを目標に実施された。 |

2.開催日の進行概要 当日は、シンポジウムの前に午前の部として、大谷石採掘場と大谷地区の代表的な建物の見学会を行った。 特に10:00から開始された大谷石採掘場「石の里 希望」には、予定していた50名を大きく上回る87名もの見学者が訪れ、地下50mの空間体験への関心の高さを認識させられるとともに、大谷での見学施設としての潜在力の大きさも改めて実感させられることになった。 その背景には、大谷の地下空間を体験できた唯一の施設である「大谷資料館」が、昨年の震災以降閉鎖となってしまったことも考えられるが、これらの採掘場は大谷の大きな観光資源としてさらに大きな期待がもてるものである。今後は見学コースの整備など、見学における安全面を検討していくことも大変重要な課題になると思われる。 |

午前の部の採掘場見学会 竪坑の入口に向かう参加者の皆さん |

地下50mの採掘場内部 |

| また、お昼の部として大谷石のピザ窯で焼いたピザを販売したが、ビザ窯・ピザともに大谷の新た商品としてPRすることができた。 次に、午後の部に設定されていたシンポジウムが、定刻の13:30に当会理事長挨拶から始められた。 午後の部は全体を2部構成とし、第1部は、下記パネラー3名による活動報告のプレゼンテーション、休憩を挟んで第2部が、パネラー同士のクロストーク、さらに参加者からの質疑や意見をもとにパネラーを交えた議論となった。 □パネラーの氏名と所属 (敬称略) ・荒牧澄多(あらまき すみかず) :NPO法人 全国町並み保存連盟常任理事 ・上野仁史(うえの ひとし) :ジェイ.クレス株式会社代表取締役 ・小野口順久(おのぐち よりひさ) :NPO法人 大谷石研究会理事長 □ 司会・進行役の氏名と所属 ・塩田潔(しおた きよし) :NPO法人 大谷石研究会副理事長 なお、午後の部シンポジウムの来場者数は93名(スタッフ除く)であった。 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 3.シンポジウムの概要 3−1 第1部:パネラープレゼンテーション |

開会前の会場の様子 |

| 今回のシンポジウムは「大谷の歴史建築再生利用に向けて」がテーマであり、会場の「旧大谷公会堂」をそのメインの対象として取上げていた。 そこで、第1部のパネラープレゼンテーションの前に、「旧大谷公会堂」の来歴を含めた建築概要を、当会専門部会委員であり当報告者の更田邦彦が10分程度説明し、その後、各パネラーから下記の順番で発表いただいた。それぞれの概要は以下の通りである。 1)小野口順久 ・大谷石研究会の10年の歩み 当研究会は、平成13年7月に、大谷石や大谷地区の良さを再認識して、大谷石産業の発展や観光の振興により、地域の活性化に貢献することを目的として設立した団体であり、当初は、賛同者約40名で発足したが、大谷石の建造物に興味をもち、その価値を見出し、独特の景観や採掘場跡の地下空間に驚きや感動を覚えるなど、様々な大谷の良さを再発見しようとする仲間が徐々に集まり、11年経った今では会員約90名を擁するNPO法人となった。 これまでの10年間を顧みると、各報道機関への周知活動に始まり、会員向けの「大谷石会報」、一般向けの広報誌「大谷石」の発行、ポストカードの製作・販売などを経て、活動の集大成ともいうべき「大谷石百選」を平成18年7月1日に出版するに至った。 その後、4つの部会の基盤整備も整い、それぞれが効果的に運営されるようになり、様々な活動を通して、大谷石と大谷地区の歴史的価値や潜在性を再確認しつつ、その存在を広く全国に発信する形がようやく出来てきた。 今後さらなる10年間に向けて、当研究会では様々な目標を掲げているが、今日のシンポジウムにおいても、皆様から多くのご意見をお聴かせいただき、今後の活動に向けて、さらなる指針とさせていただきたい。 ・景観整備機構の指定団体として ・「旧大谷公会堂」の現状と移築活用に向けて行ってきた活動の経緯 2)荒牧澄多(パワーポイント画像を用いてのプレゼンテーション) ・「旧川越織物市場」の再生利用について 3)上野仁史(パワーポイント画像を用いてのプレゼンテーション) ・和食レストラン「石の蔵」ができるまでの経緯 ・「石の蔵」のコンセプトと将来目指していきたいこと |

ゲストパネラー荒牧氏(手前右)によるプレゼテーション |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 3−2 第2部:ディスカッション 第2部は、進行役のもと、進行役の質問に各パネラーが答える形で徐々にクロストークとなり、その後、参加者からの質問に対してさらにパネラーが答え、質問の内容を進行役がしぼりつつ、「旧大谷公会堂」の再生・利用についてのディスカッションとなった。 1)塩田:大谷や「旧大谷公会堂」の現状を踏まえ、具体的に活用していくためにはどうしたらいいのか? 小野口:この建物は、移転・活用しない限り実質的な保存に結びつかないと考えている。また、白目の大谷石の資源の限界、これらの建物に関わってきた石工の減少など、保存に向けては急がなければならない条件が増えてきている。平成18年に登録文化財となったが、宇都宮市は「外観のみの保存」を認めているに過ぎず、このままでは活用の道が見えない。 大谷には、いろいろなアーティストが集まっているので、ギャラリーやコンサートホール、大谷文庫といった利用方法が考えられる。 荒牧:今日の午前中、市内を案内いただき、宇都宮の裏の活用例を見ることができた。たくさんの蔵があるのに驚いたが、その利用のアプローチが見えないことがもったいない。とりあえず点在する蔵をネットワークでつないでいくことが大切だと思う。また、古い石蔵のような建物は、それを後から買った人が壊してしまうケースが多く、それは愛着がないためで、いつのまにか消えてしまうのが常である。川越の場合も始めは、古い建物を凍結保存していくイメージだったが、地元の人たちが価値を再認識して、利用のイメージを作っていったことが良かった。 この建物の具体的な利用法としては、映画小屋といった昔の利用法をお聞かせいただいたが、例えば芝居小屋のような、所謂「市民会館」といった硬いイメージのものではない、市民の遊び場となるような気軽でいい加減な娯楽の場として使われるといいのではないか。 実際は、安全性など消防の対応含め行政が貸してくれるかどうかが問題となるが、公民館などと連携して、大谷石研究会が責任を持ちつつ行政へ働きかけていけばその解決も見つけられると思う。 上野:この建物だけということではなく、大谷に人を引き寄せることが大切だと思う。小布施はいい例だと思うが、街全体で人を引き寄せるような仕組みや場所を作っている。 「大谷資料館」は空間体験も含め大きな拠点であったが、それも閉鎖となったとのことなので、大谷の地下空間にあるワインやハムといった食材もPRして、よそから大谷に人がどんどん入り込ませるために、大谷独自の良さを発信していける場所になってくれると良いと思う。 荒牧:まず、今日のようにこの建物をいろんな人に見てもらうことが一番である。そこから市民運動につながっていくものだ。「市民運動」は「住民運動」とは違って、より多くの人を巻き込んでいく可能性があるもので、市や行政が動かないのであれば、市民が研究機関なども巻き込んで利用していけば良い。 塩田:今日ご参加いただいている大谷の方で、この建物の中を見たこと・入ったことのある方は? (会場の反応を見て)地元のだれもこの建物に入ったことのない文化財であることが分かった。 2)塩田:会場の方でご意見があれば聞かせてほしい。 更田(大谷石研究会専門部会委員/塩田氏の指名により):私はこの建物の設計者である更田時蔵の孫という立場で、この建物の保存のための再生利用に向けて、この会に入会し活動をしてきた。今日の日を迎えるにあたり、先日会のメンバーと60年間積もり積もったほこりを洗い流し、その後学生数名と腰壁と窓枠の塗装を行った。また、窓枠内に白く塗ったパネルも設置したが、今日そこに写真が展示され、壇上にはパネラーが上がり、そして会場にこのように多くの人が集まった姿を見て、この建物本来の公会堂としての機能が復活したと実感できた。また今回のように、掃除をして少しでも建物をきれいにしていくことが、再生・利用の第一歩となることも実感した。この建物の今後の利用については、交通量の激しい前面道路との距離がないことや駐車スペースがないなどの不利な点が多いことも否めないし、現在の建築基準法に抵触している建物でもあることもその実現に向けての困難な要因である。しかし、それらのことは、いろいろな専門家の努力により解決の可能性は大いにあるし、これまでのお話しにあるように、多くの人を巻き込んでいくことで実現に向かっていけるものと考えている。 参加者1:私はこの大谷の者だが、昔子供の頃、ここで無声映画を見た記憶がある。地元の人が今日ほとんど来ていないし、どうしてこんなに関心がないのか。 小野口:地元の25全ての自治会に600枚の案内を配り、また新聞各社にもお知らせ掲載をしてもらい、周知は滞りなくおこなった。しかし、ここを利用した地元の人も少なくなり、だんだん関心が薄れているのも事実だろう。そこで、市にはここをもっとオープンにしていただき、城山地区センターの第二施設として利用されると、地元の関心も戻るのではないかと思っている。 荒牧:このような建物がなくなってしまうのは、地元の人の危機感がないことが第一要因である。今日のこのような活動を続けていくと、地元の人に人の出入りがあることが示せて、そのことが徐々に関心を戻していくきっかけになると思う。 参加者2:私は以前城山小学校に勤めていた者である。今日この機会が持てたことは、良かったしうれしく思う。また、参加者に若い人が多いこともひとつの希望である。地元の人の関心が薄いのも事実だが、具体的に動き出せば協力すると思う。 参加者3/渡辺久子(歴史建築の一つ「屏風岩」の所有者/塩田氏の指名により):今日も屏風岩を見学にいらした方から、「建物内部の見学は可能か」という問合せをいただいたが、現状では私物であり申し訳ないが内部の見学はご遠慮いただいている。 小野口:大谷石研究会ではここを何回か利用しているが、3年前には床に10cmほど積もったほこりを3人のメンバーで掃除した。その時は実に大変だった。渡辺さんがおっしゃるように輪番で掃除をすることで、地元の人が使っていこうという気持ちになればいい方向に向かっていくのだと思う。 参加者4/大岡幸雄(宇都宮街づくり推進機構事務局長/塩田氏の指名により):私からは、昨年再生利用の実現を果たした一つの事例をご紹介したい。 参加者5:私は、新聞を見てこのシンポジウムに参加したいと思い、今日やってきたのだが、この建物がどこにあるのか分からない。城山地区センターで聞けば分かると思い、聞いたところ、旧公会堂には駐車場がないためここに車を停めて歩いて行くようにいわれた。そこで歩いてきたが、交通量の激しい狭い道で、かなり危険な思いをしながらたどり着いた。 小野口:全くその通りで私も同意見である。そこで前段にも申し上げた通り、平成14年から宇都宮市に移転の要望を出し続けてきたが、そこには移転・活用ということを大前提に掲げている。そして、移転先も屏風岩の下の敷地の一部を当てさせてもらうということで、その了解を地主の渡辺さんからいただいている。 参加者6:私は様々な石のメンテナンス業を営んでいる者である。大谷石にも興味があったので参加した。 塩田:当研究会の専門部会でもこれまでその研究はしているし、大谷の石屋さんも独自の技術を開発している。しかし、企業秘密の部分も多々あり詳しく教えてもらえない状況にある。この点については、今日のテーマとちょっとずれてしまうので、申し訳ないが別な機会で相談に応じたい。 参加者7/伊郷吉信(伝統技法研究会/塩田氏の指名により):私は「伝統技法研究会」のメンバーで、今日は東京から参加した。また、「建物応援団」という活動もしており、そこで先日「安田邸」というお屋敷の保存活動をしてきた。その際に大切に思ったのがやはり掃除だった。先ほども話に上がったが、掃除することでその建物の良さが分かるのではないかと思う。この建物についても活用方法はいろいろあると思うが、他人任せではなく自分たちで守っていくという意識が大切だと思う。 |

左から司会の塩田氏、パネラーの小野口氏、ゲストパネラーの荒牧氏、上野氏 |

| 塩田:そろそろ終わりの時間も迫ってきているので、私の方からここで、この建物の活用について宇都宮市の建築指導課と協議してきたことを少し紹介したい。 先ほどから度々話題になっている通り、この「旧大谷公会堂」は登録有形文化財ということで、利用するにあたり現行の建築基準法の適用対象となる。となると、この建物をそのまま移築しても使用できないことになる。ただし、公的な経緯で移築となる場合は建築審査会での認可を取付けることもあり得るし、可能性もないことはないが法的には難しいことが多々あることを認識しなければならない。 また、今の状態のまま公会堂として利用可能かどうかについての回答は、現時点では市が倉庫として使っており、公会堂として長い間使われていない理由から公会堂としての使用許可がおりることはない。ただし、もともとは公会堂として建てられた建物なので、何らかの手直しをすることで可能になるかもしれないということであった。いずれにしても、今後公会堂として利用するには、法的なことをいろいろクリアしなければならないことを報告しておく。 3)塩田:最後に、パネラーの方から一言ずついただいて閉会としたい。 上野:生まれた町から産出される石、それでできた蔵の再生利用を目指し行ってきたが、今後の私の役割は、店の経営をちゃんと続けることで、古いものから新たな価値を生み出すといった活用事例を示し続けていくことだと思っている。今後もその意図を持ち続けて経営していきたい。 荒牧:このように残っている古い建物には、その当時の時代精神が宿っており、独特の空気と臭いがある。壊してしまうとそれは二度と再現できない。残して活用していくために、私どもにはサポートする全国に約70の団体・数百人の個人会員の仲間がいる。全国ネットで応援できるので、今後の活動を頑張って続けてほしい。小野口:繰り返しになるが、活用していかなければ、次の時代にバトンを渡していくことはできないと言いたい。この大谷石研究会も最初は3人から始まり、現在では91名の会員を擁するようになった。今後も少しでも多くの皆さんにも当研究会の活動に参加いただき、この建物の移転・活用も含め大谷のためにご協力いただけるとありがたい。 塩田:今日は、3人のパネラーのみならず会場からも大変貴重なお話とご意見を聞くことができた。先ほども話に上がったが、当研究会は宇都宮市から「景観整備機構」の指定団体になった。それを受けて、5年計画の西根地区など大谷石建築の集落調査に取りかかっている。それらのことも宇都宮の新たなブランドづくりに貢献していくことになろうが、宇都宮の展望もなかなか具体的に見えてこない中、大谷石や大谷石の文化は今後のキーワードになってくるのではないかと思っている。具体的な宇都宮の発展の姿に向けて、ますます大谷石研究会の役割も増してくるであろうし、理事長を中心にさらなる活動を展開していきたいと考えている。今後とも皆さんのご協力をお願いしつつ閉会としたい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| ■資料等 □「旧大谷公会堂」建築概要 竣工年 :昭和4年(1929年)4月 昭和27年改修 発注者 :帝国在郷軍人会城山村分会 設計者 :更田時蔵 施工者 :不明 用途 :昭和29年まで公会堂(賃貸利用であったらしい) 昭和29年以降倉庫 構造 :壁/大谷石組積造 屋根/木造キングポストトラス 床/RC造 勾配床 延床面積 :竣工時/196.65㎡(59.5坪) 現在/194.58㎡(58.9坪) 階・高さ :平屋 最高高さ/約7m800(正面入口GLから正面装飾柱トップまで) 文化財 :国登録有形文化財/指定日 平成16年(2004年)2月17日 |

シンポジウムフライヤー |